基本的なリカラー手順〜顔料仕上編〜

今回のLessonでは顔料仕上げについて解説していきます。

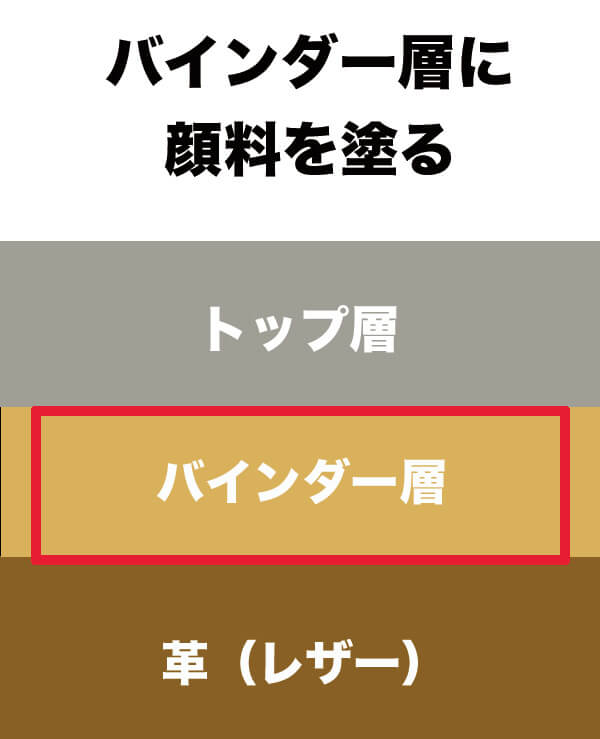

顔料仕上げで顔料を塗る際はバインダー層に顔料を塗ります。

.jpg)

顔料仕上げを行うパターン

顔料仕上げを行う場合は

同色から同色(ブラックからブラックなど)に塗る補色を行う時に

顔料仕上げで仕上げて行きます。

また、セミアニリン仕上げを行う時にも染料仕上げを行なった後に顔料仕上げを行います。

例えば、

薄い色の柔らかい革で元の色が残っている革や、

濃い色の柔らかい革で元の色が残っていない革など

への塗料の希釈割合は、ウレタンバインダーに対して、

カラーペースト10%程度を溶かして色付けしていきます。

ポイント☝️

希釈割合に関しては、状態によって変えますが、

ウレタンバインダーに対し、カラーペースト10%程で希釈

と覚えて問題ありません。

【色物補色】

色物の着色を行う際は、顔料とバインダーを配合させ、補色していきますが、極端に色あせている部分や色あせていない部分があるので、濃度を薄くした物と濃いめのものを用意します。

濃度を薄めていくと、ベースは同じ色合いなのに、色が違って見えます。

これは、配合した溶剤の影響ですが、レザーに浸透して、定着(乾燥)すると同じ色になります。

この2つのものを状態に合わせて使い分けながら、レザーの補色を行います。

薄めの顔料

ウレタンバインダーに対し、カラーペースト10%程

※色素・染料の色が残っている革への塗装は、ウレタンバインダーに約5%程度の顔料(カラーペースト)を加えて塗装する。

淡い色(桜色ピンク・空のような薄い水色・レモンのような黄色)や、

色が抜けて元の色が残っていないような物への色補修は、

20%(ウレタンバインダーに対し、カラーペースト20%)くらいで希釈します。

濃いめの顔料

顔料1:ウレタンバインダー1

色あせがある部分は差し込むように、状態が良い部分は補色程度にて色を入れていきます。

状態に合わせず、すべて同じ濃度で色を入れてしまうと状態の良い部分に厚みが出てしまい、不自然になってしまいます。

その為、状態によっては何種類もの濃度の違う顔料を準備してレザーの補色を行う必要があります。

※スムースレザーは、基本的に同じ色合いで補色が可能です。

【補色の手順】

1.クリーニング(CLクリーナー、油性汚れ落とし剤のカクテル1)

※場合によってはアルコールも使用します。

2.濃いめの顔料(顔料1:ウレタンバインダー1)で部分補色(極端に色が褪せている箇所)

3.薄めの顔料(ウレタンバインダーに対し、カラーペースト10%)で全体塗装。(ウレタンバインダーに少量加える)

※全体塗装の際に、ウレタン特有のテカリが発生する為、フェニックスプロのレザーマットクリアを3%〜5%加え、テカリを抑えます。

4.基本溶剤(水性トップコート)

水・・・50%

レザークリア・・・35%

レザーマットクリア・・・15%

を塗装箇所に薄ーく均一に1度塗りをし、色止め。

※顔料と混ぜる事も可能

5.トップコートスプレー(油性トップコート)

を20〜30cmほどの間隔で塗装箇所に均一にスプレーし、色止め。

※艶有りタイプ、ノーマルタイプで好みの艶感に調整可能。

一斗缶タイプも販売しています。一斗缶タイプはエアーブラシ必須になりますが、コスパがいいのでオススメです。

6.レザープロテクターsalasa

で撥水・抗菌・艶出し効果。

爽やかな触感に仕上がります。

布でsalasaを塗り伸ばし、仕上げに布で磨きあげていきます。

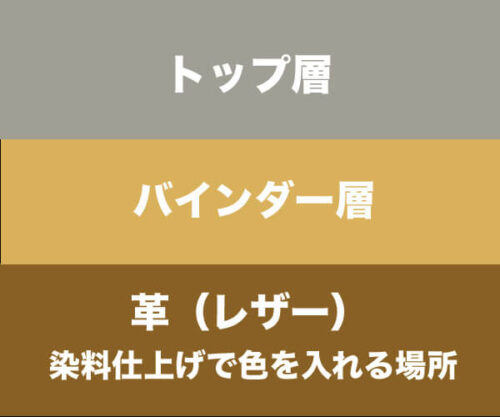

顔料仕上げの手順

顔料仕上げのみ行う場合の手順も

途中までは染料仕上げと同じ下準備を行います。

大まかな工程は以下の通りです。

ステップ2と3の順番は

入れ替わっても問題ありませんが

ここでは加脂剤とレザーパテを

同時に自然乾燥させて時間効率を

上げるためにこの順番で行なっています。

では、各ステップごとに解説します。

ステップ3までは染料仕上げと同じ

下準備の内容ですが順番が分かりやすいように

最初から記載しておきます。

ステップ1 クリーニング

まずはリカラーをする前の下準備です。

初めに馬下ブラシを使い

商品に付いてるホコリやチリを

払い落とします。

馬下ブラシでブラッシングを行った後に

IPAアルコールの原液または

リムーバーCと水を1:1で割ったものを

ウエスに付けて拭いていきます。

こちらを行う目的は革の表面に付いている

油分や古いトップコートを落とすために

行います。

この工程を行うことによって

リカラーをする際に色が入りやすくなり

リカラーの仕上がりがキレイに仕上がります。

また、汚れには『水性汚れ』と『油性汚れ』があり

それぞれで使用するクリーナーが変わってきます。

水性用クリーナーと油性用クリーナーの

両方を行なっておけば間違いありません。

順番としては

『油性汚れ→水性汚れ』

の順番で行って下さい。

油性用のクリーナは

「IPAアルコール」か「リムーバーC」です。

.jpg)

アルコールでも落ちない汚れがある場合

リムーバーCと水を1:1で割って使用して下さい。

リムーバーCは溶解力が強いため擦りすぎたり

濃い濃度で使用すると元の色まで落ちてしまうので

気をつけて下さい。

また、各ブランドの押印ロゴの部分も

リムーバーCで拭いてしまうと

落ちてしまうので避けるようにして下さい。

シボ革をリムーバーCで拭くと

シボが取れてしまうのでシボ革に使用するのは

避けた方がいいです。

特にリムーバーC原液で拭くと

100%シボが無くなってしまうので

気をつけて下さい!

また、ヴィトンのモノグラムなどのような

PVC加工がされている素材に濃度の濃いリムーバーCを

使用するとロゴなどの柄が消えてしまうので

注意が必要です。

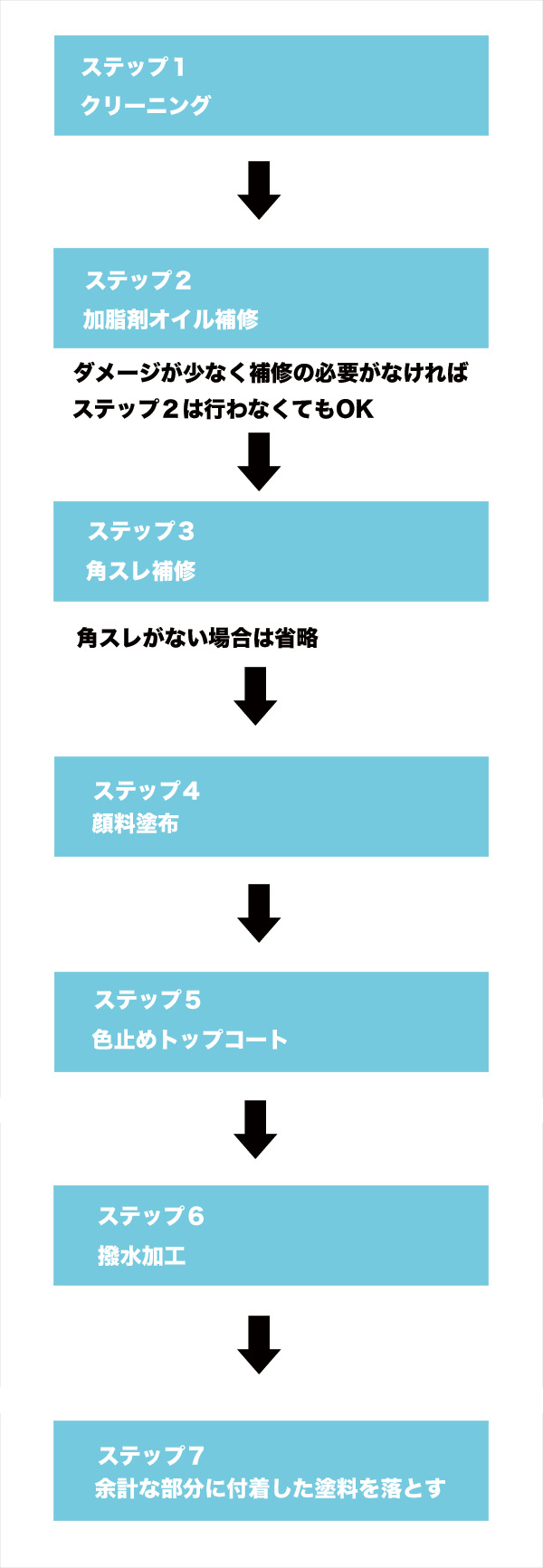

次に、水性クリーナーの紹介です。

ここで使用する水性クリーナは

『CLクリーナー』です。

準備編でもご紹介しましたが

念の為こちらにもリンクを貼っておきます。

こちらの水性クリーナーも使用する際は

ウエスに付けて使用して下さい。

全てブラックに塗り替える場合は

アルコールかリムーバーCを水で希釈した物を

ウエスに付けて拭くだけで

水性クリーナーは使わなくても大丈夫です。

スエード素材のクリーニング方法

スエード素材は顔料を塗布する

セミアニリン仕上げは行わないのですが

バッグの内側がスエードの場合は

エアブラシで染料仕上げを行うこともあるため

スエード素材のクリーニング方法として

こちらにも記載します。

スエード素材については油性水性共にクリーナーは

使用できませんのでスエード専用のクリーナー

『リバイブカラーリキッド』

をスプレーしてスエード専用のブラシで

ブラッシングして下さい。

・Phoenix Pro

リバイブカラーリキッド(スエード用)

上記のSTEP4に入る前に「リバイブカラーリキッド」

を吹きかけ、ワイヤーブラシで起毛を起こし、

最後にナイロンブラシ(黒いブラシ)で整え完成。

キャンバス生地のクリーニング方法

キャンバス生地も基本的に

染料仕上げなのですが、

お財布の内側の革をセミアニリン仕上げで

仕上げることもあるので

キャンバス生地のクリーニング方法も

こちらに記載します。

キャンバス生地のクリーニング方法は

桶やバケツに50℃ほどのお湯を溜め

その中に洗濯洗剤か

中性洗剤と酸素系漂白剤を適量入れ

混ぜ合わせた物にタオルやキレイな雑巾を浸し

固く絞ってから叩くように拭き取るか

柔らかい歯ブラシで汚れをかき出しタオルや雑巾で

拭き取る作業を繰り返します。

小銭入れの汚れを落とす方法

小銭入れが布の場合は魔法水を使い

クリーニングを行なっていきます。

小銭入れも黒く塗ってしまう場合は

省略可能です。

魔法水の作り方は以下の通りです。

魔法水の作り方洗濯用ワイドハイター 大さじ3

粉重曹 大さじ1

食器用中性洗剤 3滴

上記をよく混ぜて

柔らかい歯ブラシに付けて

汚れを叩き出すように行なって下さい。

ある程度汚れが浮き出てきたら

ウエットティッシュや乾いたティッシュで

拭き取ります。

注意点としては擦る際は繊維と同じ向きで

擦るようにして下さい。

繊維の向きと違う向きで擦り続けると

布にダメージを与えてしまい

破けたり裂けてしまいます。

また、財布に水分をたくさん含ませてしまうと

財布の中にある紙で出来た芯材が水分で

ベコベコになって波打ってしまうので

極力水分を切りながら行ない

ティッシュなどで頻繁に水分を取ったり

ドライヤーで乾かしながら行なって下さい。

小銭入れが革の場合は

オキシクリーンや酸素系漂白剤を

お湯に溶かし雑巾やタオルを浸し

固く絞って拭き取って下さい。

簡単に汚れが落ちます。

ステップ2 保湿クリームで栄養補給

クリーニングが終わったら革の栄養補給です。

革のダメージが少ない場合は省略可能です。

※教材内のSTEP2「加脂剤オイル補給」の代用品、

こちらのデリケートクリームの方がふっくら仕上がります。

油分が抜けてカサカサになった革にクリームを馴染ませて

ブラッシングをします。

全体的に馴染んだら自然乾燥で

乾かします。

以上が保湿クリームでの栄養補給方法になります。

マスキングテープによる養生

ここまで終わったら次に養生です。

成功するかどうかは養生にかかっていると言っても

過言ではありません。

外側も内側もブラックに塗り替える場合は養生はしなくても大丈夫ですが

外側だけブラックで内側は元のカラーのままと言う場合などは、養生はかなり重要になります。

部分的なリカラーの場合は必ずマスキングテープで養生をして下さい。

塗りたくない部分や金具などにマスキングテープで養生をします。

金具に付いた塗料はツールウォッシュを綿棒につけて擦るとスルスルと簡単に

拭き取ることもできるので金具の養生はしないで最後に全て

拭き取ると言う手段もアリです。

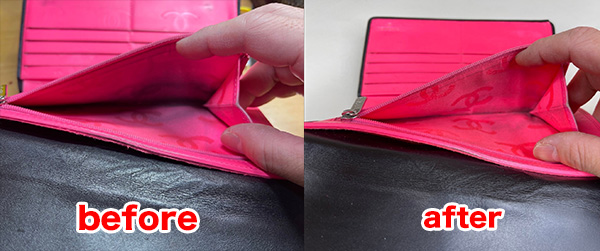

下の写真は外側とファスナー回りの布の部分だけ

ブラックにするため内側の

塗料が付着してしまいそうな部分に

マスキングテープで養生をしています。

.jpg)

また、押印のロゴを塗り潰したくない場合は予めロゴの部分にマスキングテープを貼って

養生しておいて下さい。

後ほどロゴの文字を塗り潰さないように色を入れていきます。

ステップ3 角スレ補修

軽い角スレの場合は顔料を塗ると隠れてしまいます。

また、角スレがない場合いは省略して下さい。

角スレ補修の方法は2種類あります。

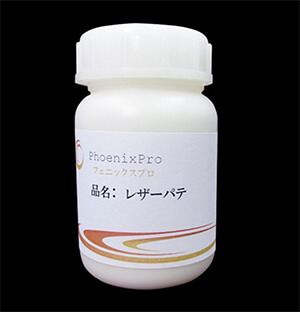

1つ目はPhoenix Proのレザーパテによる角スレ補修です。

2つ目はLizedのエッジカバーによる角スレ補修です。

※レザーパテに色が付いた物とお考え下さい。

レザーパテによる角スレ補修方法

角スレがある部分にレザーパテを盛ります。

コツとしてはまずレザーパテを細い筆に取り

角スレ部分に盛ります。

その後、角スレ部分に盛ったレザーパテを

指で刷り込むように浸透させ革に馴染ませます。

はみ出したレザーパテを拭き取り

先ほど刷り込んだレザーパレの上に

さらにレザーパテを盛ります。

レザーパテは乾くと収縮する性質があるので

少し盛りすぎなくらい盛って下さい。

盛りすぎたとしても後ほどサンドペーパーで

削り落とすので問題ありません。

塗ると言うより盛る感じで行なって下さい。

レザーパテを盛り終わったら乾くまで待ちます。

自然乾燥で半日程度で乾くので

乾かしている間に他の作業を行えば

時間効率が良いです。

ドライヤーで乾かす方法も時短になりアリですが

しっかり乾いたか分かりづらいので

自然乾燥を推奨しています。

レザーパテが乾いたらサンドペーパーで

形を整えていきます。

この時にレザーパテが収縮して盛りが足りない場合は

さらにレザーパテを盛って乾くまで待ちます。

サンドペーパーで形を整える際は

#1000~2000の耐水サンドペーパーに水を付けて

擦っていきます。

水を付けずに擦るとパテ自体が剥がれて取れてしまう恐れがあるので

必ず水を付けたサンドペーパーで優しく擦るようにして下さい。

形が整ったら角スレ補修は完成です。

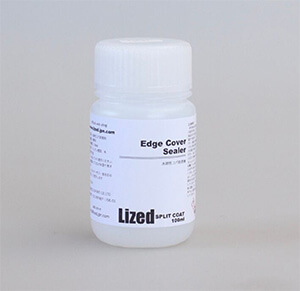

エッジカバーによる角スレ補修

※レザーパテに色が付いた物が「エッジカバー」

次にエッジカバーを使った角スレ補修の解説になります。

まずは下処理を行います。

角スレがある部分にエッジカバーシーラーを綿棒や筆で塗り込みます。

エッジカバーシーラーで下処理を行う理由はエッジカバーを塗布した時に

革へ浸透しすぎることを防止したりエッジカバーの密着性を高めるために

エッジカバーシーラーを塗って下処理を行います。

エッジカバーシーラーを塗ったらドライヤーで乾かします。

エッジカバーシーラーが乾いたらエッジカバーを盛っていきます。

エッジカバーを綿棒や筆に付け角スレ部分に盛ります。

この際もレザーパテの時と同様に

一度指で刷り込み革に馴染ませます。

はみ出した部分を拭き取り再度エッジカバーを

盛っていきます。

エッジカバーも乾くと収縮する性質があるので多めに盛って下さい。

盛りすぎても後で形を整えるので問題ありません。

エッジカバーを盛り終わったら自然乾燥で半日ほど乾かします。

エッジカバーが乾いた際に収縮して

盛りが足りないと思ったら

再度エッジカバーを盛って乾燥させて下さい。

エッジカバーが完全に乾いたら形を整えていきます。

エッジカバーの形を整える方法は2つあります。

1つ目はレザーパテ同様にサンドペーパーで形を整える方法です。

#1000~2000の耐水サンドペーパーに水を付けて形が整うまで擦ります。

乾いたサンドペーパーで擦るとエッジカバーが剥がれてしまう恐れがあるので

必ず水を付けたサンドペーパーで擦るようにして下さい。

2つ目の方法は手芸用の電熱コテで形を整える方法です。

電熱コテで形を整える際は必ずエッジカバーの上にクッキングシートを

切った物の上からコテを当てるようにして下さい。

電熱コテを当てることで熱で簡単に形を整えることが出来き

サンドペーパーで整えるよりもキレイに仕上がるのでおすすめです。

温度が高過ぎるとクッキングシートにエッジカバーがくっ付いてしまうので

温度が上がり過ぎたらコテの電源を切って温度調整をして下さい。

温度調節機能が付いてるコテの場合は100℃ほどで使用して下さい。

また、同じ部分に長時間コテを当て続けると革が焦げてしまったり傷んでしまうので

適度に位置をずらしながら形を整えて下さい。

以上が角スレ補修の方法についてになります。

ステップ4 顔料塗布

下準備が終わったら顔料を塗って行きます。

では、顔料の配合について解説します。

.jpg)

このような容器を用意します。

顔料を作るために必要なものは

・Phoenix Pro カラーペースト

・Phoenix Pro レザーマットクリア

・Lized ウレタントップMS

以上の3つを混ぜ合わせて

顔料を作って行きます。

ここで使う顔料はPhoenix Proのカラーペーストを使用していますが

Lizedの顔料であるペイントカラーを使用する際も同じように配合して頂ければ問題ありません。

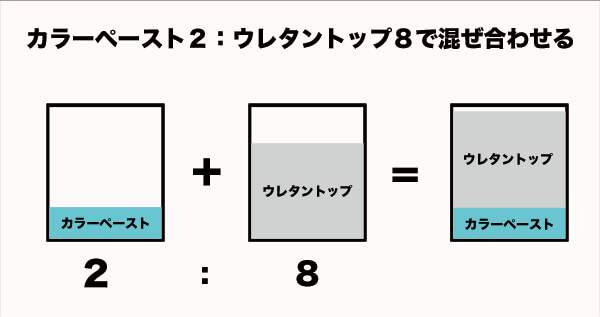

カラーペースト2に対してウレタントップMSを8の分量で混ぜ合わせます。

【黒色の場合】

計りやスポイトで数グラムレベルで超正確に測る必要はありませんが、

2:8(カラーペースト:ウレタンバインダー)での希釈濃度は全体塗装の最大値とお考えください。

【重要】

カラーペーストとウレタンバインダーの希釈割合を20%(2:8)です。

濃い色物の色補修は、カラーペーストで類似色を作り、ウレタンバインダーに対し、カラーペースト5%〜10%程度溶かします。薄い色付けで乾燥すると元色が表現できます。

濃淡は塗り重ねで調整します。

20%程(ウレタンバインダーに対し、カラーペーストの割合)での希釈濃度は全体塗装の最大値とお考えください。

淡い色(桜色ピンク・空のような薄い水色・レモンのような黄色)や、

色が抜けて元の色が残っていないような物への色補修は、

10%〜20%くらいで希釈します。

大体2:8以下で希釈すれば配合すれば問題ありません。

※色物の補色は上記で記載した通り、濃いめの顔料を用意し状態によって使い分けます。

薄めの顔料

顔料1:ウレタンバインダー9

※色素・染料の色が残っている革への塗装は、ウレタンバインダーに約5%程度の顔料(カラーペースト)を加えて塗装する。淡い色(桜色ピンク・空のような薄い水色・レモンのような黄色)や、

色が抜けて元の色が残っていないような物への色補修は、

2:8(カラーペースト:ウレタンバインダー)くらいで希釈します。

濃いめの顔料

顔料1:ウレタンバインダー1

色抜けが強い箇所は濃いめの顔料で補色し、状態の良い箇所は薄めの顔料で補色します。

もし顔料を塗っていて色が薄いと感じたらカラーペーストを少しづつ足して

調整して頂ければ大丈夫ですし逆に色が濃いと感じたらウレタントップを

少しづつ足して調整して頂ければ大丈夫です。

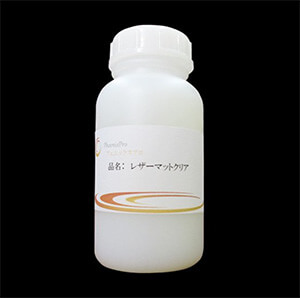

また、この時点で作った顔料ではウレタン特有のテカリが強いため

艶調整剤のレザーマットクリアを3%〜5%程度

混ぜることによりウレタン特有のテカリを抑え程良い艶を出して行きます。

この際も超正確に測る必要はありません。

動画でもやっているようにちょろっと垂らす程度で大丈夫です。

もしレザーマットクリアを入れすぎて艶が少ないと感じた場合は

レザークリアを少し足すことにより艶が出ます。

注意点として艶調整剤には

艶を消すレザーマットクリアと艶を出すレザークリアの2種類がありますので間違えないように

気をつけて下さい。

これで顔料は完成です!

次に顔料を塗って行きます。

顔料塗布

筆やスポンジを使い顔料を塗って行きます。

顔料を塗る際の注意点としては

以下の通りです。

☆顔料を塗る注意点

顔料を塗る際は薄塗りを意識して下さい。

厚塗りをしてしまうと顔料が乾いた時にどうしても塗った感が出てしまいリカラーしている感が出てしまいます。

薄塗りをしては乾かしを何回か繰り返し色を重ねて色を付けていく事を意識して下さい。

筆に水分を多く付けすぎないように容器の縁でよく切ってから

さらにキッチンペーパーにワンクッション置いてから塗るようにして下さい。

塗る際は力を入れすぎず

筆の毛先で軽く塗るようにして下さい。

あまり力を入れすぎて塗ると革を傷めてしまう可能性があります。

次に筆先の水分が無くなってしまい筆先がカサカサの状態にならないように

常に筆先は程良い量の顔料で潤わせながら塗るようにして下さい。

カサカサの状態で塗ると筆跡が残り塗った感が出てしまいます。

押印ロゴの部分は塗り潰さないように後ほど作成した顔料をさらに

ウレタントップで薄めた顔料で塗っていくので通常の濃度の顔料で塗らないように押印ロゴの部分は

避けるよに塗って下さい。

革同士が密着している部分

(カードポケットや外側のポケットなど)に関しては完全に乾いていない状態で革同士を密着させてしまうとくっついてしまうのでそのような部分はドライヤーを使い確実に完全に乾かして下さい。

以上の点に気をつけながら

顔料を塗って行きます。

☆顔料を塗る順番

顔料を塗る際は表面などの塗りやすい部分は高密度パフで

塗って行くのですがまずは塗りづらい部分を筆で塗って行きます。

お財布で言うと小銭入れの横側やカードポケットの革同士が

重なる部分など高密度パフで塗りきれないような細かい部分から塗って行きます。

なぜ塗りづらい細かいところから塗っていくのかと言うと

先に表面や塗りやすい部分から塗ってから細かいところを塗ると

どうしても細かい部分を塗る際に革を広げたりするのでせっかく塗った部分の顔料に

シワが出来たりしてしまうからです。

薄塗りで塗っては乾かしと言う作業を2、3回繰り返すとキレイに色が

入るので色が入ったら次は塗りやすい部分を高密度パフで塗って行きます。

こちらの高密度パフは女性の化粧の際に使う商品なのですが

スポンジのキメが細かいためこのパフで顔料を塗ることによって

誰にでもエアブラシで塗ったような薄塗りを行うことが出来る優れものになっています。

なので、私は顔料を塗る際は全て筆かこのパフで塗っているので

エアブラシは使っていません。

こちらを塗る際は顔料に少し浸して容器の縁で軽く水分を切って

優しく撫でるように塗って行きます。

注意点は塗った後が残らないよに何度も優しく塗りましょう。

それから水分が切れてきたと感じたら

すぐに顔料に浸して常に潤っている状態で

使用して下さい。

水分が無くなった状態で擦り続けるとせっかく塗った顔料のウレタンが

剥がれてしまうので注意して下さい。

こちらの作業も塗っては乾かしと言う作業を2、3回繰り返し全体的にしっかり色が入ったら

完了になります。

最後に全体を見て塗り残しがないか確認をして下さい。

最後に押印のロゴの部分を塗ります。

ロゴの部分を塗る

作成した顔料を少量別の容器に移してそこにウレタントップを足して顔料を薄めます。

目安としては通常のウレタントップ濃度の倍くらいの濃度で薄める感じです。

ウレタントップで薄めた顔料を高密度パフにつけ容器の縁で

水分を切った後キッチンペーパーでワンクッション置いてから押印ロゴの上を軽く塗って下さい。

押印ロゴの上は1度塗れば大丈夫です。

あとは乾かして終了です。

残った顔料は

次回も使いまわせるので蓋の付いたビンなどに移し替えて蓋をして保存して下さい。

☆よくあるミスの対応方法

また顔料を塗っている最中に前の工程の染料仕上げの時に

染料の塗りがあまいか染料が完全に乾く前に

顔料を塗ってしまったため元の下地の色が浮いてくることがありますが

そのような際には顔料の上から染料をもう一度塗布して

レザーに確実に染料で色を入れてください。

このような場合は

顔料を塗ってしまってからでも

顔料の上から染料を塗っても問題ありません。

染料の方が粒子が細かいため顔料の上から塗っても浸透していくからです。

染料を塗り終わったらよく乾かしてもう一度顔料を塗って顔料仕上げを

行なってください。

色止め・トップコート

顔料仕上が終わったら塗った塗料が色落ちしたり

剥がれないようにトップ層に色止めを行なって行きます。

.jpg)

色止めに使用する溶剤が基本溶剤です。

基本溶剤は自分で作成します。

用意するものは以下の通りです。

・Phoenix Pro レザークリア

・Phoenix Pro レザーマットクリア

・水

以上のものを混ぜ合わせて

基本溶剤を作って行きます。

分量は以下の通りです。

水 …50%レザークリア …35%

レザーマットクリア…15%

.jpg)

基本溶剤を作る際は計りなどを使って作成すると簡単に作成できます。

以上のものを蓋の付いたビンなどの容器に入れよく混ぜ合わせます。

この時混ぜるために使う筆は新品の筆か割り箸などの棒を使用して下さい。

以上で基本溶剤の完成です。

また3ヶ月ほど保存が可能なのである程度大量に作っておくと

次回使う時に便利です。

作り置きの基本溶剤を使用する時は

レザークリアやレザーマットクリアが

沈殿しているので塗料の付いていない筆や

割り箸などの棒でよくかき混ぜてから

使用して下さい。

基本溶剤を塗布する

作成した基本溶剤を

よくかき混ぜた後に

別の容器に使う分だけ

少量移し替えます。

移し替える理由は一度でも

ブラックなどを塗った筆を入れると

筆に残ったブラックの塗料が

せっかく作った基本溶剤に

溶け込んでしまうため

他の色にリカラーした時に

使えなくなってしまうからです。

別容器に移した基本溶剤を

顔料を塗る時のように

塗りづらい部分から塗って行きます。

部分的に塗ったらドライヤーで

乾かして行きます。

基本的に1度塗りで十分ですが

心配のようでしたら2回くらい塗って

乾かしてを繰り返せば大丈夫です。

塗りづらい部分の筆塗りが終わったら

表面などの塗りやすい部分を

先ほど使った高密度パフで塗って行きます。

先ほど塗ったパフに顔料が付いていても

同じ色でしたら問題ありません。

こちらも塗る際は厚塗りをせずに

薄塗りで塗って行きます。

ムラがないよに全体を塗ったら

ドライヤーで乾かします。

塗り残しがないかを確認して

塗り残しがなければ

基本溶剤を塗る工程は完了です。

続いてトップコートです。

トップコートを塗る

トップコートはPhoenix Proの

トップコートスプレーを使います。

.jpg)

こちらを塗る目的としては

色止めとしての機能もありますし

艶の調整として使います。

スタンダードタイプと艶出しタイプと

艶消しタイプがありますが

艶消しタイプはほとんど使用することは

ありません。

艶消しタイプを使用するケースとしては

VUITTONのヴェルニと言うエナメルの

商品をマッドブラックに

仕上げる時くらいですがマッドブラックに

塗り替える方法については別のLessonで

お伝えします。

基本溶剤を塗り終わった商品に

こちらのトップコートスプレーを

スプレーして行きます。

エアブラシを使用している方は

スプレーブースでスプレーを

吹いてください。

スプレーブースがない方は

ベランダや外や換気扇の下などで

スプレーして下さい。

スプレーのやり方は

全体的に1周程スプレーして乾かせばOKです。

艶を出したい場合は艶出しをスプレーして

あまり艶を出したくない場合は

スタンダードタイプをスプレーしてください。

もし艶出しを吹いて艶が出過ぎた場合は

スタンダードタイプを上から吹けば

艶は抑えられます。

このように艶を調整してください。

ボクの場合はCHANELの財布をやる場合は

表面は艶出しで吹いて内側はスタンダードで

吹いています。

またトップコートスプレーは

金属などについても特に影響はないので

養生など気にせずスプレーして大丈夫です。

全体的にスプレーを拭いて

乾かしたらトップコートは完了です。

ここまで来たらもう少しで

完成です!

続いては撥水加工です。

撥水加工をする

ほぼ最終工程に来ました。

溶剤を塗る最終工程として

撥水加工を行います。

撥水加工に使用する溶剤は

Phoenix Proのsalasaと言う

溶剤で撥水加工を行なって行きます。

ウエスにsalasaを付けて

全体的に拭き上げて行きます。

ウエスに水分が足りなくなったら

salasaを付け足して

拭き上げてください。

全体的に拭き上げたら

乾かして完了になります。

salasaを塗ることによって

革のベタつきがなくなり

サラサラになります。

撥水効果があるので

水濡れにはかなり強くなります。

最後にファスナー回りや

金具についた余分な塗料を

落として完成になります。

余分な塗料の落とし方

金具やファスナー回りに付いた

余分な塗料はツールウォッシュを使って

落として行きますが最初に

大まかな部分はお尻ナップなどの

ウエットティッシュで簡単に

拭き取ります。

その後ツールウォッシュを

少量容器に入れて綿棒を使い

拭き取ります。

ツールウォッシュを綿棒に付けて

軽く擦るとスルスルと簡単に

塗料が取れるので

そんなに難しい作業ではありません。

注意点は塗った革の部分に

ツールウォッシュが付くと

せっかく塗った部分の塗料も

剥がれてしまうので革に近い部分は

革に付かないように慎重に

拭き取ってください。

また、ツールウォッシュは

結構強い溶剤なのでシンナー臭のような

匂いが強いので窓を開けるなり

換気を行いながら使用してください。

綿棒が入らないような

細かい部分については

爪楊枝などを使い塗料を

削り落としてください。

余分な塗料が全て取れたら

豚毛ブラシで全体的に

ブラッシングをして革を整えます。